El día no le alcanzaba para tantos propósitos que burbujeaban en su mente de niña. Ya había barrido las habitaciones en galería, faltaba ordenar los bártulos que dejó su recién fallecido padre, profesor de música. Cogió la guitarra que lo había acompañado, se sentó en un viejo sofá y empezó a sacarle una cueca. Su madre modista la escuchaba desde una máquina de coser que no paraba de puntear en el corredor. Una sonrisa encendió un poco de vida a su rostro marchito. Su espinazo empezaba a doblegarse como el listón que sostiene un largo comedor. Violeta tocaba sin quitarle el ojo de encima; de pronto, soltó la guitarra, corrió a la sala, llamó a sus pequeños hermanos y les dijo:

– Mamá no nos va a durar toda la vida, la máquina de coser se cansó de darnos comida, papá nos enseñó el canto, es hora del relevo.

La pequeña no se andaba con rodeos; llevó a sus hermanos a cambiar canciones por panes en el mercado, luego inventó coreografías, urdió máscaras, y salió por la vecindad a anunciar la inauguración del más joven circo de América. Violeta pensaba en grande, terca como una mula tomaba riesgos, nada la arredraba, su rostro era severo y con su mirada disuadía a quienes interferían sus aspiraciones.

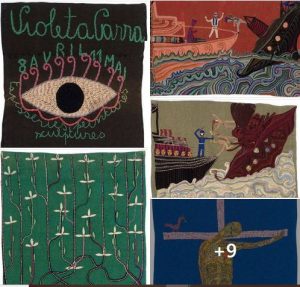

Muchas lunas, después de esa aguerrida adolescencia y unidad familiar, quedó con la única compañía de su pequeña hija Carmen Luisa. Sus propósitos iniciales no resultaron como los había imaginado; cantó en bares, parques, restaurantes, trenes, burdeles, circos de carpas desteñidas; había tejido arpilleras y torcido alambres sin cesar; también, rescató las coplas campesinas de los escarpes andinos, poesía que cautivó a Europa, pero para sus paisanos resultó menos que una cazuela de vacuno. Instaló una lona para funciones musicales en un collado donde ni los vientos la visitaban; temerosa de un asalto de los rufianes, consiguió un revólver para defender su vida y la de su hija.

Violeta había levado aparejos en la comuna de La Reina, un suburbio de Santiago, tobillo de la cordillera. Aspiraba convertirlo en un cuartel de cantores y poetas. A la carpa empezaron a llegar gavilanes, bichos y un pequeño público. Empuñando el revólver en una mano, la soñadora escribió con la otra una carta a su exnovio en Bolivia:

“Gilbert, el sábado tuve 150 personas en la carpa. Vendimos asaditos, empanadas fritas, sopa, mate, mistela y música”.

Gilbert Favre, un quenista suizo, contestó que iría con Los Jaira, un grupo boliviano al que se había unido. “Te sacaré todo el jugo, gringo de mierda”, dijo furiosa Violeta delante de su hija, al leer la respuesta. “Madre, ¡estás chiflada!”, reprochó la niña. “Ve por unas hojas de eucalipto”, ordenó Violeta; Carmen Luisa se dirigió al enjuto bosque engalanándolo con su frondosa cabellera. Violeta entró a su rústica barraca, tomó un espejo para contemplar su rostro: “Me cambiaste por una más joven y bonita, te cansaste de mi, Run Run, y te fuiste para el norte. De veras, ¿quieres volver conmigo?, aún te amo, chinito”, dijo, mientras frotaba con sus dedos el cutis cicatrizado por la viruela contraída en su infancia.

Cantó como un jilguero en los días siguientes mientras preparaba cazuelas, charquicán y anticuchos. Después de lavar ropa decoró el escenario con sus óleos y arpilleras. Iba y venía copleando en su refugio y entre sus manos danzarinas la escoba espantaba la tierra suelta. Carmen Luisa la espiaba por los entresijos de las tablas, pensó que si esas tempestades eran brotes del amor preferiría no enamorarse. Ignoraba que la cabeza de su madre estaba llena de pingüinos y pájaros azules, de mares e islas, de melodías y payadores, de cuecas y cantos de lavanderas, de payasos y artistas callejeros, de prostitutas, de ferroviarios, de recolectoras de frutas, de campesinos, de bandidos y estrafalarios. Violeta era un cofre de canciones, décimas y estrofas, tantas que la ahogaban. Repertorio para muchos años, creía ella, deseando con fervor que a la carpa acudieran Quilapayun, Quelantaru, Chagual, el tío Roberto, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Patricio Manns, Isabel y Ángel Parra. Su carpa sería como un sol alrededor del cual giraría la justicia y la belleza; a ella llegarían Pablo Neruda, Pablo de Rocka y Gonzalo Rojas, y también se harían homenajes a Vicente Huidobro y Gabriela Mistral.

Gilbert la encontró juntando mesas delante de la carpa, igual de desenfadada a como la había conocido en París con cuatro frutos de dos matrimonios. Al verlo, brillaron sus ojos tristes y su vestido con flores estampadas. Gilbert quiso tocar la quena en la compañía de su grupo, pero Violeta lo haló a su barraca y lo metió en la cama. “¿Cómo es ella?, -preguntó con vehemencia -mientras se sentaba en su tórax. ¡Tráela aquí! Vivimos los tres, yo le enseño a esa pinche a hacer el amor, también le enseño a cantar, a bailar, a bordar. ¡Vamos gavilán! ¿Acaso se te olvidó que me entregué como una paloma?”

El la escuchaba desde su hondo desarraigo, lejos de su mundo sajón, cavando en el cuerpo de esa mujer que lo atrajo con sus décimas para hacerlo rodar en su cantera como una piedra que entra a un territorio mutante. Violeta, ciclón y espuma, fuego y ternura, devorando la semilla de Gilbert. Violeta desconcertada ante su jardín amado porque tardaba su florescencia. ¿Qué habían hecho los guasos y chinas para valer un carajo? Los paisanos cerraban sus oídos a la copla inspirada, eco de la tierra, alma rocosa en el canto. Sí, Violeta era una fruta que se daba con canto de pájaro herido. Violeta ausente. Violeta rabiosa. Violeta contra el mundo.

Los Jairas, apenas fueron celebrados por un puñado de cabros, ni siquiera los hijos de Violeta llegaron a la carpa desdeñada, como si tuviera que empezar de nuevo luego de recorrer el planeta… ¡puta vida! Desde su barraca, lo vio partir, pétreo y distante. Tomó su guitarra, cantó con voz cansina un himno de gracias: “merci, merci”. Regresó a la cama para refugiarse en su desamparo dentro de unas mantas. Evocó el bar “El tordo azul” en Matucana, entre Mapocho y Yungaí, donde la enamoró su primer marido, un trabajador de trenes, quien quería una mujer que le lavara y planchara, mientras ella deseaba cantar todo el tiempo. Diez años de infierno exorcizados en los campos de Chile a donde escapó con una grabadora para cazar silvestres canciones hasta saltar a un barco que la llevó a cantar a Génova, Varsovia, Moscú y otras ciudades de Europa. Enfundada en un grueso abrigo contra el invierno de París, vendió tapices y esculturas de alambre para no rendirse al hambre.

Encontró un hombre de coronilla calva, quien tocaba quena como un espíritu aymará; se peleaban toda la mañana por cualquier tontería, pero la guitarra y los sueños de Violeta hacían el milagro de reconciliarlos.

¿Qué es el amor?, se preguntaba Violeta sumergida en las turbulencias románticas. ¿Un embeleco? ¿Una dulce púa? Había definido el arte, la persistencia, la dignidad, la carencia; pero el amor no se dejaba atrapar en los versos. Sabía que Gilbert ya era de tierra ajena; también eran ajenos los músicos, los familiares y amigos que no visitaban la carpa, “todo lo que escribí y todo lo que canté no sirve”, dijo a Carmen Luisa una mañana gris que se levantó como una sonámbula. Su desayuno fue repetir una estrofa de una de sus canciones: “maldigo del alto cielo, / maldigo la cordillera, /maldigo la primavera con todas sus flores en flor, /maldigo cualquier emblema, /maldigo el vocablo amor con todas sus porquerías, / cuánto será mi dolor”.

Violeta se veía como si su alma se desprendiera desde una roca junto al mar. Escribió de un tirón en su cuaderno, “se me perdió la alegría, la vida me da recelo, y me espanta su indiferencia, la mano de la inclemencia me amarra con nudo ciego”. Soltó el lápiz al sentir que en su cabeza unas olas estallaban. Luego, lanzó lejos su cuaderno y gritó:

– ¡Carmen Luisa! ¡Tráeme hojas de eucalipto!

Su hija voló entre el bosque mustio, pero una detonación la frenó; regresó azuzada por un mal presentimiento, encontró a su madre sobre una mesa en el centro del escenario, su cabeza flotaba en un charco de sangre. Un balazo había abierto su cráneo. En pocos minutos, los bancos de la carpa fueron ocupados por cientos de personas y afuera esperaban miles. Los que pudieron entrar dijeron que de la cabeza reventada de Violeta salían sin cesar amapolas, arpilleras de lana, guitarras, libros, panes y canciones. Todos querían ver aquello. La carpa estaba llena.