Ante el cuadro de desolaciones, los vencedores, comandados por un general inglés, Colville, o tal vez era Maitland, y viendo no solo a los enemigos muertos sino a tantos otros moribundos, entraron en una suerte de “terror sagrado”, según nos cuenta el novelista. Y guardaron silencio ante la apocalíptica visión de los vencidos, que aún no admitían su caída.

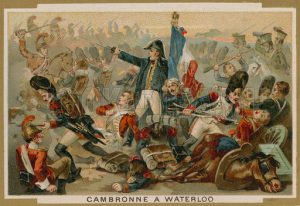

“¡Rendíos, valerosos franceses!”, gritó el general inglés, con respeto ante la mortandad y, en especial, por los sobrevivientes que aún resistían. Y entonces, cuando nadie lo esperaba, se escuchó la respuesta proferida por Cambronne, “un oscuro oficial”: “¡Mierda!” (La merde!). El narrador advierte que quizá esa haya sido la frase más bella jamás dicha por un hombre, un titán, una especie de héroe del lenguaje que le dio a la guerra su real dimensión.

Para Víctor Hugo se trató de una conversión de la última de las palabras en la primera: “mezclando en ella el resplandor de Francia, cerrar con insolencia la escena de Waterloo con una frase de carnaval, completar a Leónidas con Rabelais, resumir esta victoria en una palabra suprema imposible de pronunciar”. Con esa escatológica palabra, valiente por lo demás, el oscuro oficial galo “alcanza una grandeza esquiliana”. Y recordemos que fue precisamente Esquilo el que dijo que en la guerra, la primera víctima es la verdad.

Con esa palabra cumbre, el derrotado se trastocó en vencedor. Tal exclamación, más que una demostración de dignidad, fue un hallazgo colosal: la esencia de la guerra es eso. Al escuchar la desafiante respuesta de Cambronne —nos sigue relatando Víctor Hugo—, “la voz inglesa respondió: ¡Fuego!”.

Las guerras napoleónicas, las guerras entre griegos y persas, la guerra de Troya, las de aquí y las de allá, las guerras, como las que hubo en el siglo XX, en especial la primera y la segunda, de carácter mundial, que destruyeron el edificio de la razón (y la razón tampoco sirvió para nada), que convirtieron al hombre en la peor especie, son pábulo para la literatura y otras artes, esas guerras, digo, siguen siendo, como siempre, una “mierda”.

Ahora, cuando la coyuntura histórica ha vuelto a convertir la guerra en lo que siempre ha sido, retornamos a las palabras de Carl von Clausewitz: “La guerra es la continuación de la política por otros medios”. Y también a las de Maquiavelo: “la potencia y la fuerza están por encima del derecho y la justicia”. Estas últimas solo son nombre, teoría, especulación. Palabras bonitas. La guerra las pisotea, como lo ha hecho desde siempre.

Ahora, con el ataque de Rusia a Ucrania, cuando vuelve entonces (o tal vez nunca se ha ido) la manipulación informativa, los intereses geopolíticos, la propaganda, es una ocasión para desempolvar grandes alegatos contra la guerra, como la literatura lo ha hecho desde tiempos antiguos. No siempre desde la perspectiva trágica, sino cómica, como lo expresó Aristófanes con su Lisístrata, o, en tiempos más recientes, el escritor checo Jaroslav Hasek con “Las aventuras del buen soldado Svejk”, en el que uno no para de reír en medio de episodios de espanto en la Primera Guerra Mundial.

La guerra niega al hombre. Lo bestializa. Lo convierte en ente desechable. Lo deshumaniza. Y todas estas aberraciones, temas de los tratados de historia, se pueden advertir, con una belleza que duele, en la literatura, que sobre las guerras abunda. Necesario volver a Tolstoi, a Vasili Grossman, a Irène Némirovsky, a Manuel Chaves Nogales, a tantos escritores que han tenido a la guerra como una de sus obsesiones temáticas.

Por estos días se han desempolvado tantas historias sobre Rusia, sobre Ucrania, y hay quienes han vuelto, digamos, a novelas como “El hombre de Kiev”, de Bernard Malumud, sobre los pogromos contra los judíos. Y se ha puesto a circular el breve poema de Miguel Hernández: “Tristes guerras / si no es amor la empresa. / Tristes guerras. / Tristes armas / si no son las palabras. / Tristes, tristes. / Tristes hombres / si no mueren de amores. / Tristes, tristes”.

Ah, y otra cosa, como nos la recordó hace tiempos Eduardo Galeano: “las guerras dicen que ocurren por nobles razones” (que van desde Dios hasta el diablo, pasando por la democracia, la libertad, la dignidad, las buenas obras, etc…). Pero, “ninguna tiene la honestidad de confesar: “yo mato para robar”. Mejor dicho, el buen Cambronne tenía razón: la guerra es una mierda.