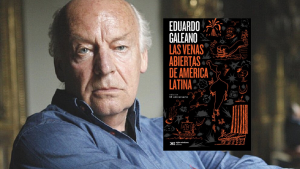

J’étais en plein confinement covidien, écoutant la chanson de León Gieco, « cinco siglos igual » (La même chose pendant cinq siècles), ce qui, évidemment, m’a amené à me souvenir qu’il y a un demi-siècle paraissait un livre qui a d’abord fait le tour de l’América Lapobre [L’Amérique Lapauvre], puis du monde entier. Un texte qui était peut-être en avance sur son temps mais qui nous a contaminés avec le virus de nous mettre à en savoir beaucoup plus sur nous-mêmes, sur notre histoire.

Pour beaucoup d’entre nous, âgés d’une vingtaine d’années, c’était l’une des rares fois où nous voyions l’Amérique latine comme si c’était avec nos propres yeux. Eduardo Hughes Galeano avait 27 ans lorsqu’il a commencé le travail ardu de collecte de données, d’histoires, d’expériences. Il l’a terminé quatre ans plus tard, après avoir interviewé des personnes réelles, après avoir écouté leurs histoires et celles de leurs parents et grands-parents, après avoir voyagé dans des territoires peu faits pour des intellectuels en tour d’ivoire, et aussi après trois mois d’enfermement pour pouvoir l’écrire.

Pour beaucoup, le début était déjà une gifle : « La division internationale du travail fait que certains pays se spécialisent dans les profits et d’autres dans les pertes ». Et notre Uruguay, qui rêvait de révolution, allait entamer cette année-là l’une de ses heures les plus sombres, celle des mesures de sécurité expéditives, de l’ingérence de la CIA et de ses manuels de torture, de la persécution et de l’emprisonnement des militants, de la répression. Comme si les gouvernants avaient lu Les Veines : « L’Empire, incapable de multiplier les pains, fait de son mieux pour supprimer les mangeurs ».

Il n’est pas étonnant que la plus grande publicité pour ce livre ne soit pas venue des critiques littéraires mais de nos dictatures et dictateurs, qui l’ont interdit. Et tandis que certains pensaient qu’il s’agissait d’un livre médical, d’autres disaient même que c’était un instrument pour corrompre la jeunesse. Et Galeano a quitté le pays, laissant derrière lui ses amis, dont beaucoup, d’ailleurs, sont partis dans les années suivantes.

Mais il serait plutôt mesquin de commencer l’histoire en 1970 ou 1971. Revenons à la fin des années 50, lorsqu’un gamin, un pitchoun mignon, se rendait à la Casa del Pueblo et à l’hebdomadaire El Sol, bastions du parti socialiste. Quand ils lui ont demandé ce qu’il voulait, il a répondu qu’il voulait adhérer au parti et collaborer à l’hebdomadaire.

Hommage à Eduardo Galeano

Et il suscita la curiosité de dirigeants tels que don Emilio Frugoni, Vivián Trías, Raúl Sendic, Guillermo « Yuyo » Chifflet, José Díaz, Reinaldo Gargano. Une chronique de ces années-là – El botija Gius [Le gamin Gius], de Garabed Arakelián – raconte que Bebe Sendic (qui deviendra plus tard le leader suprême du Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros) l’a convaincu de rejoindre d’abord la Jeunesse Socialiste, et aussi que don Emilio « s’occupait de lui, lui parlait beaucoup et l’invitait souvent à aller au cinéma et à prendre un café ».

Eduardo a intégré la rédaction d’El Sol, a collaboré avec ses dessins qu’il signait du nom de Gius (c’est Hughes en uruguayen, m’a-t-il expliqué un après-midi) et ses notes ; il a assisté aux cours de formation avec Enrique Broquen ainsi qu’aux entretiens et discussions avec Vivián Trías pour qui il éprouvait de l’affection et du respect.

Arakelián se souvient aussi des longues « séances » au café de Don Alfredo, à l’angle des rues Soriano et Yí, avec les frères Dubra, les frères Brando, Gloria Dalesandro, Carlitos Machado, les Díaz Maynard et bien d’autres, au cours desquelles il cherchait des réponses aux nombreuses questions que ce sentipensant (terme inventé par Galeano) se posait déjà. D’excellents professeurs -don Emilio, Trías, el Bebe Sendic, Chifflet- pour commencer à voir l’Amérique latine de leurs propres yeux.

Lorsqu’il a commencé à rédiger Las Venas, il avait quitté le journalisme depuis un certain temps déjà. Il ne dirigeait plus Época et collaborait seulement à Marcha, avec le vieux Quijano. Il se consacreait aux voyages et à l’écriture. Une fois, je lui ai demandé ce qu’il pensait du Mexicain Juan Rulfo, un écrivain qui m’avait surpris et même laissé songeur.

« Rulfo a été mon maître. Il m’a appris à écrire aussi bien avec la hache plutôt qu’avec la pluma, et je dirais qu’écrire pour moi est une chasse, une sorte de traque du mot qui fuit, et une fois que je pense l’avoir attrapé, je le découvre très habillé, et je dois alors le mettre à nu ». Une façon de m’expliquer que le texte original que l’on écrit n’est jamais le texte définitif : il faut le relire mille fois, et élaguer toutes les branches sèches, celles qui dévient, les laides, les abondantes, jusqu’à ce que le texte soit nu, pour l’offrir aux lecteurs.

Après avoir quitté Montevideo, il se rend en Argentine, où il récupère Helena Villagra, sa compagne jusqu’à la fin, pour se réfugier en Espagne. Jusqu’à son retour dans son petit pays, qui est à peine visible sur la carte.

En 1978, rappellent ses éditeurs, il notait que « depuis la première édition… le système a multiplié la faim et la peur ; la richesse a continué à se concentrer et la pauvreté à s’étendre. Quand je l’ai écrit en 1970, le système tolérait plus de naufragés que de marins. Aujourd’hui, je constate avec étonnement que la proportion de naufragés est beaucoup plus élevée ».

Dès qu’il l’a terminé, Galeano a présenté son mémoire détaillé, documenté et dramatique du pillage à la Casa de las Américas à La Havane. « J’ai perdu. Selon le jury, le livre n’était pas sérieux », alors que les conséquences terribles des actions des « proxénètes du malheur » qu’il dénonce dans l’introduction et les deux tomes de Las Venas étaient (et sont) toujours en vigueur : chômage, analphabétisme, misère, maladie, violence, exclusion, colonisation, exploitation, dépendance, inégalités intolérables.

Peut-être ces jurés se sont-ils collectivement suicidés lorsqu’ils ont appris qu’une maison d’édition universitaire en Uruguay et une société d’édition transnationale ayant des bureaux au Mexique allaient le publier. Peut-être y avait-il un préjugé fondé : Galeano était connu comme journaliste, pas comme universitaire ou écrivain baroque. Malgré cela, Eduardo est toujours resté très proche de la Casa de la Américas.

Las Venas a été le texte de base dans lequel nous avons été plusieurs générations à apprendre sur l’histoire de notre Amérique. Et Lula da Silva, Hugo Chávez et Evo Morales s’en sont nourris -ils l’ont dit eux-mêmes. Je sais que Chávez a été tellement impressionné qu’il en a fait cadeau au président usaméricain Barack Obama. « C’est incroyable : Chávez lui a donné une édition pirate colombienne du livre au lieu de lui donner une édition anglaise », m’a-t-il dit lorsque je l’ai félicité au téléphone.

En quelques jours, le livre a dépassé les milliers de messages pour devenir l’un des cinq livres les plus commandés au monde.

Certains l’ont pris comme une autocritique. Il l’a dit à Brasilia, lors de la Biennale du livre et de la lecture, en 2014, je crois : « Je ne relirais pas Les veines ouvertes de l’Amérique latine, parce que si je le faisais, je m’évanouirais ». D’autres ont interprété que relire toutes ces histoires lui causerait du tort. Et puis il a dit quelque chose en quoi il avait probablement raison : « Je n’avais pas assez de connaissances en économie ou en politique quand je l’ai écrit ». Il avait moins de 30 ans quand il l’a écrit.

« J’ai écrit Las Venas – dit-il-, pour diffuser les idées des autres et mes propres expériences qui, peut-être, aideront un peu, dans leur mesure réaliste, à éclaircir les questions qui nous ont toujours hantés : l’Amérique latine est-elle une région du monde condamnée à l’humiliation et à la pauvreté ? Condamnée par qui ? Est-ce la faute de Dieu, de la nature ? Le malheur n’est-il pas un produit de l’histoire, fait par les hommes et qui peut donc être défait par les hommes ? »

Il disait que son intention était de divulguer certains faits que l’histoire officielle, l’histoire racontée par les vainqueurs, cache ou ment. « Je sais qu’il a pu paraître sacrilège que ce manuel de vulgarisation parle d’économie politique dans le style d’un roman d’amour ou d’un roman de pirates. Je crois qu’il n’y a aucune vanité dans la joie de constater, après un certain temps, que Les Veines n’ont pas été un livre muet » .

Loin de là ! C’était la vraie bible pour ceux d’entre nous qui commençaient à militer, notre vrai texte d’histoire américaine, très différent des textes que nous étions forcés de lire et d’étudier au lycée et dans les classes préparatoires. C’était la bible athée -initiatique, le passeport pour entrer définitivement en Amérique Lapauvre- que nous nous sommes prêtés les uns aux autres, pressés de la lire, parce que très probablement elle allait être interdite.

La seule chose que je n’arrive pas à assimiler aujourd’hui, c’est que 50 ans ont passé, que Las Venas a traversé des générations, des coups d’État, des tortures, des révolutions, des exils, des disparitions… Je n’arrive pas à assimiler qu’Eduardo est mort et que nous ne prenons plus un café, une bière, un rhum, quelques verres de vin, dans un café du centre-ville de Montevideo, dans sa maison du quartier Malvín rue Dalmiro Costa, dans les bars de Buenos Aires, à Porto Alegre ou sur la terrasse de mon appartement à Caracas.

Galeano était toujours ennuyé de parler de Las Venas, comme si le temps n’avait pas passé et qu’il n’avait pas écrit, entre autres, Le livre des étreintes.

« J’ai quitté l’Uruguay parce que je n’aime pas être en prison et l’Argentine parce que je n’aime pas être mort », disait-il avec un air sérieux. Joan Manuel Serrat, l’un de ses nombreux amis, le décrit le mieux : « Galeano aimait rire. Il pratiquait le rire comme une défense contre les misères quotidiennes ».

Eduardo s’est arrêté au bord du chemin le 13 avril 2015, il y a maintenant six ans. Les véritables veines latino-américaines sont encore ouvertes. Au 15ème siècle et aux suivants, les filons à dépouiller étaient le sucre, le café, les bananes, l’or, l’argent, le caoutchouc. Maintenant, il s’agit de soja, de lithium, de pétrole, d’eau, de technologies ou des vaccins anti-Covid mêmes qui, nous le savons déjà et en souffrons, ne seront pas pour tout le monde. La même chose depuis cinq siècles.

Aram Aharonian

Original: Cinco siglos y nuestras venas siguen abiertas

Traduit par Fausto Giudice Фаусто Джудиче

Source: Tlaxcala, le 23 mai 2021