Dicen que Colombia no elegirá una mujer como presidenta. México lo logró, nosotros porqué no. Los prejuicios no son para siempre. No estamos condenados a un estado eterno de machismo, racismo y clasismo. Siempre habrá momentos de ruptura con condiciones culturales arraigadas en el inconsciente colectivo.

El suelo patrio se ha tornado fértil para que una mujer deliberante, reflexiva e inteligente, tome posesión como la primera autoridad del Estado. La elevación de la conciencia política y social determinada por el estallido social, la elección del primer gobierno progresista y popular, y la pedagogía permanente del director de la sinfonía democrática, están abonando los territorios para que el yin brote como espiga complementaria en la siembra. El yin es la energía femenina que puede dirigir con renovadas directrices el destino de la sociedad colombiana. Ha llegado el momento para que la fuerza de la tierra nutricia encarnada en la figura femenina irrumpa en el poder gubernamental y encauce las aguas desequilibradas de la nación. Las mujeres en el poder harán posible la consigna Colombia potencia mundial de la vida.

La Doctora Carolina Corcho, ex ministra de salud y protección social, reúne las condiciones profesionales, éticas, humanas para convertirse en la primera presidenta de Colombia. No la quieren los sectores de la política plutócrata, no la quieren los empresarios inescrupulosos de la salud, no la quieren las capas que solo votan por blancos y apellidos tradicionales herederos de los puestos públicos relevantes. Corcho es un apellido de la provincia, de los invisibles en las narrativas oficiales. A Corcho no la quieren ver flotando entre las flores de loto que germinan. La sacaron del Ministerio los dueños de las EPS [Entidades Promotoras de Salud] y la prensa comprada por mezquinos intereses.

La Doctora Carolina Corcho, ex ministra de salud y protección social, reúne las condiciones profesionales, éticas, humanas para convertirse en la primera presidenta de Colombia. No la quieren los sectores de la política plutócrata, no la quieren los empresarios inescrupulosos de la salud, no la quieren las capas que solo votan por blancos y apellidos tradicionales herederos de los puestos públicos relevantes. Corcho es un apellido de la provincia, de los invisibles en las narrativas oficiales. A Corcho no la quieren ver flotando entre las flores de loto que germinan. La sacaron del Ministerio los dueños de las EPS [Entidades Promotoras de Salud] y la prensa comprada por mezquinos intereses.

Pero la quieren los sectores progresistas, democráticos y populares. La quiere la academia independiente y cavilosa, la quieren las organizaciones con pensamiento crítico, la quiere la ruralidad carente de atención médica, en los barrios marginados de las ciudades, entre los jóvenes estudiantes y laborantes. La quieren las mujeres empoderadas, los viejos que anhelan mejores servicios. En la historia de Colombia no se había presentado una oportunidad de oro para que por primera vez llegara una mujer con tan notables capacidades a la presidencia.

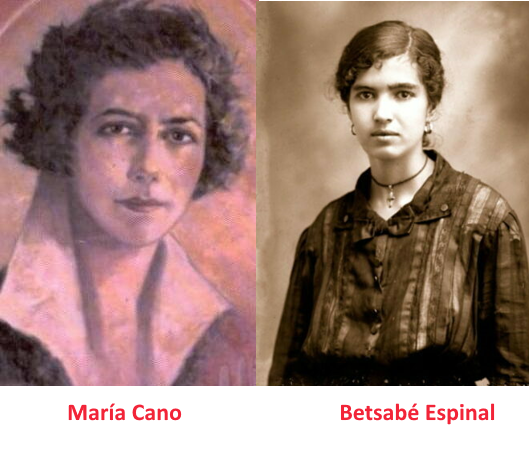

Mujeres notables han poblado de jardines el territorio. Pero no las vemos. Los poderes dominantes las han invisibilizado, cuando no estigmatizado. Desde las indígenas que resistieron el patriarcado español durante la conquista y colonia, las heroínas de la independencia Policarpa Salavarrieta, Antonia Santos, Manuelita Sáenz, hasta las lideresas obreras María Cano y Betsabé Espinal; las campesinas ejecutoras de proyectos agrícolas y de paz, la disruptiva artista Débora Arango, las poetas María Mercedes Carranza y Meira Delmar, la cantaora Totó la Momposina y muchas más.

Mujeres notables han poblado de jardines el territorio. Pero no las vemos. Los poderes dominantes las han invisibilizado, cuando no estigmatizado. Desde las indígenas que resistieron el patriarcado español durante la conquista y colonia, las heroínas de la independencia Policarpa Salavarrieta, Antonia Santos, Manuelita Sáenz, hasta las lideresas obreras María Cano y Betsabé Espinal; las campesinas ejecutoras de proyectos agrícolas y de paz, la disruptiva artista Débora Arango, las poetas María Mercedes Carranza y Meira Delmar, la cantaora Totó la Momposina y muchas más.

La mujer colombiana no se rindió a la discriminación, abrió surcos para brillar con su poderosa energía, empujó con firmeza y alborozo, se convirtió durante el siglo XX en artífice y protagonista en la construcción de la cultura, las ciencias, la universidad, la lucha social y ambiental, la propuesta urbanística. Ahora, en el siglo XXI, es autónoma e independiente. Ya ha vencido muchos estereotipos del machismo. Ya hace presencia en los liderazgos comunitarios. Ya es baluarte en todas las esferas de la empresa pública y privada. Ya refulge en el deporte, en las artes y en las letras, en las ciencias exactas, humanas y sociales. Una de ellas es Ana Patricia Noguera, filósofa ambiental, quien propone reencantar el mundo, es decir abandonar las visiones que escinden y separan la integralidad de la vida, de lo cultural, de lo humano, de los ecosistemas. La preocupación de Noguera indaga en los más grandes retos que debe asumir Colombia. ¿Vamos a seguir socavando la naturaleza? ¿Cómo vamos a habitar la tierra? ¿Cómo mitigar el cambio climático?

La ecología, la antropología y la etnología –ciencias consideradas débiles y blandas- adquieren relevante protagonismo en este nuevo escenario de proseguir las reformas y transformaciones iniciadas por un gobierno del cambio cultural, social, económico y ambiental. La antropología se ocupa del ser humano en su contexto cultural, en sus costumbres, creencias, ritos, tradiciones, artefactos, múltiples saberes. O sea, se ocupa de sus relaciones con otros seres vivos y con la tierra. Tres mujeres pioneras de los estudios antropológicos en Colombia nos mostraron la enorme valía que tiene esta ciencia para comprender los poderes culturales de nuestra sociedad, en consecuencia, las posibilidades de mejorarnos, convertirnos en comunidades solidarias y prósperas.

Virginia Gutiérrez de Pineda (1921-1999) fue una de ellas; antropóloga, precursora de los estudios de familia en Colombia. Se adentró en las bases históricas de la conformación de las familias, en el matriarcado y patriarcalismo, en las influencias de la religión y colonización en los comportamientos, en los problemas que enfrentan niñas y niños. Su amplio legado investigativo es ahora de mucha utilidad porque Colombia tiene también el inmenso reto de tratar bien a esta población, frutos de las familias, futuras columnas de la sociedad. Es imperioso que Colombia enfoque su atención en la infancia. Para que avance fortalecida en sus vocaciones, para que sea realidad la cristalización de sus derechos. Atender los traumas, conflictos y carencias que les afligen, causados por la violencia endémica, el maltrato familiar, la desnutrición, el trabajo infantil, la exclusión social, la falta de conectividad, la desescolarización, la precariedad de las vías para asistir a los colegios. Que no sufran hambre, que ninguno se venda a los grupos armados porque no encuentra otras opciones para desarrollar su vida. Que ninguna familia se sienta abandonada a su suerte en territorios donde el Estado sólo ha llegado con las armas. Afortunadamente, la historia empieza a girar, a Argelia (Cauca) y su corregimiento El Plateado, no solo llega el ejército, sino las semillas, la asistencia alimentaria, la construcción de hospitales, los créditos, la compra de cosecha de hojas de coca, los ministros para escuchar a sus habitantes.

Virginia Gutiérrez de Pineda (1921-1999) fue una de ellas; antropóloga, precursora de los estudios de familia en Colombia. Se adentró en las bases históricas de la conformación de las familias, en el matriarcado y patriarcalismo, en las influencias de la religión y colonización en los comportamientos, en los problemas que enfrentan niñas y niños. Su amplio legado investigativo es ahora de mucha utilidad porque Colombia tiene también el inmenso reto de tratar bien a esta población, frutos de las familias, futuras columnas de la sociedad. Es imperioso que Colombia enfoque su atención en la infancia. Para que avance fortalecida en sus vocaciones, para que sea realidad la cristalización de sus derechos. Atender los traumas, conflictos y carencias que les afligen, causados por la violencia endémica, el maltrato familiar, la desnutrición, el trabajo infantil, la exclusión social, la falta de conectividad, la desescolarización, la precariedad de las vías para asistir a los colegios. Que no sufran hambre, que ninguno se venda a los grupos armados porque no encuentra otras opciones para desarrollar su vida. Que ninguna familia se sienta abandonada a su suerte en territorios donde el Estado sólo ha llegado con las armas. Afortunadamente, la historia empieza a girar, a Argelia (Cauca) y su corregimiento El Plateado, no solo llega el ejército, sino las semillas, la asistencia alimentaria, la construcción de hospitales, los créditos, la compra de cosecha de hojas de coca, los ministros para escuchar a sus habitantes.

Alicia Dussán de Reichel Dolmatoff (1920) es antropóloga, arqueóloga y etnóloga. Hace parte de las primeras mujeres científicas de nuestro país y de América Latina. Alicia visibilizó las comunidades indígenas y las familias campesinas de la región Caribe. Criticó la proletarización del indígena, el desarraigo y socavamiento de su dignidad. También observó cómo un mundo escindido entre un pensamiento “moderno” que instrumentaliza las etnias y la naturaleza, y otro mundo que es dominado y explotado para el “desarrollo” y “progreso”, conlleva al vacío espiritual y el caos material, justo a lo que hemos desembocado. El gran reto hoy sería asegurar los derechos a todos los pueblos indígenas, garantizarles la permanencia en sus tierras, sin ser obligados a abandonarlas para volverse pordioseros o trabajadores informales en las aceras y semáforos de las ciudades. Los indígenas tienen otro tipo de saberes que son ancestrales, abstractos, botánicos, lingüísticos, espirituales, rituales de alta elaboración y complejidad cultural; no necesitan ningún cambio cultural dirigido por una “cultura superior” tecno científica. Tratar de “integrarles” al sistema económico social dominante significa sacarles de su cultura, convertirles en instrumento de la civilización occidental etnocentrista. La modernización podría ayudarles a renovar sus infraestructuras, conectarles al ciberespacio, mejorar sus servicios sanitarios, dotarles de herramientas tecnológicas. Lo otro ya lo tienen desde siglos anteriores. Sus métodos de producción alimentaria se siguen usando en gran parte en la modernidad. Su medicina botánica sigue siendo su defensa curativa.

Alicia Dussán de Reichel Dolmatoff (1920) es antropóloga, arqueóloga y etnóloga. Hace parte de las primeras mujeres científicas de nuestro país y de América Latina. Alicia visibilizó las comunidades indígenas y las familias campesinas de la región Caribe. Criticó la proletarización del indígena, el desarraigo y socavamiento de su dignidad. También observó cómo un mundo escindido entre un pensamiento “moderno” que instrumentaliza las etnias y la naturaleza, y otro mundo que es dominado y explotado para el “desarrollo” y “progreso”, conlleva al vacío espiritual y el caos material, justo a lo que hemos desembocado. El gran reto hoy sería asegurar los derechos a todos los pueblos indígenas, garantizarles la permanencia en sus tierras, sin ser obligados a abandonarlas para volverse pordioseros o trabajadores informales en las aceras y semáforos de las ciudades. Los indígenas tienen otro tipo de saberes que son ancestrales, abstractos, botánicos, lingüísticos, espirituales, rituales de alta elaboración y complejidad cultural; no necesitan ningún cambio cultural dirigido por una “cultura superior” tecno científica. Tratar de “integrarles” al sistema económico social dominante significa sacarles de su cultura, convertirles en instrumento de la civilización occidental etnocentrista. La modernización podría ayudarles a renovar sus infraestructuras, conectarles al ciberespacio, mejorar sus servicios sanitarios, dotarles de herramientas tecnológicas. Lo otro ya lo tienen desde siglos anteriores. Sus métodos de producción alimentaria se siguen usando en gran parte en la modernidad. Su medicina botánica sigue siendo su defensa curativa.

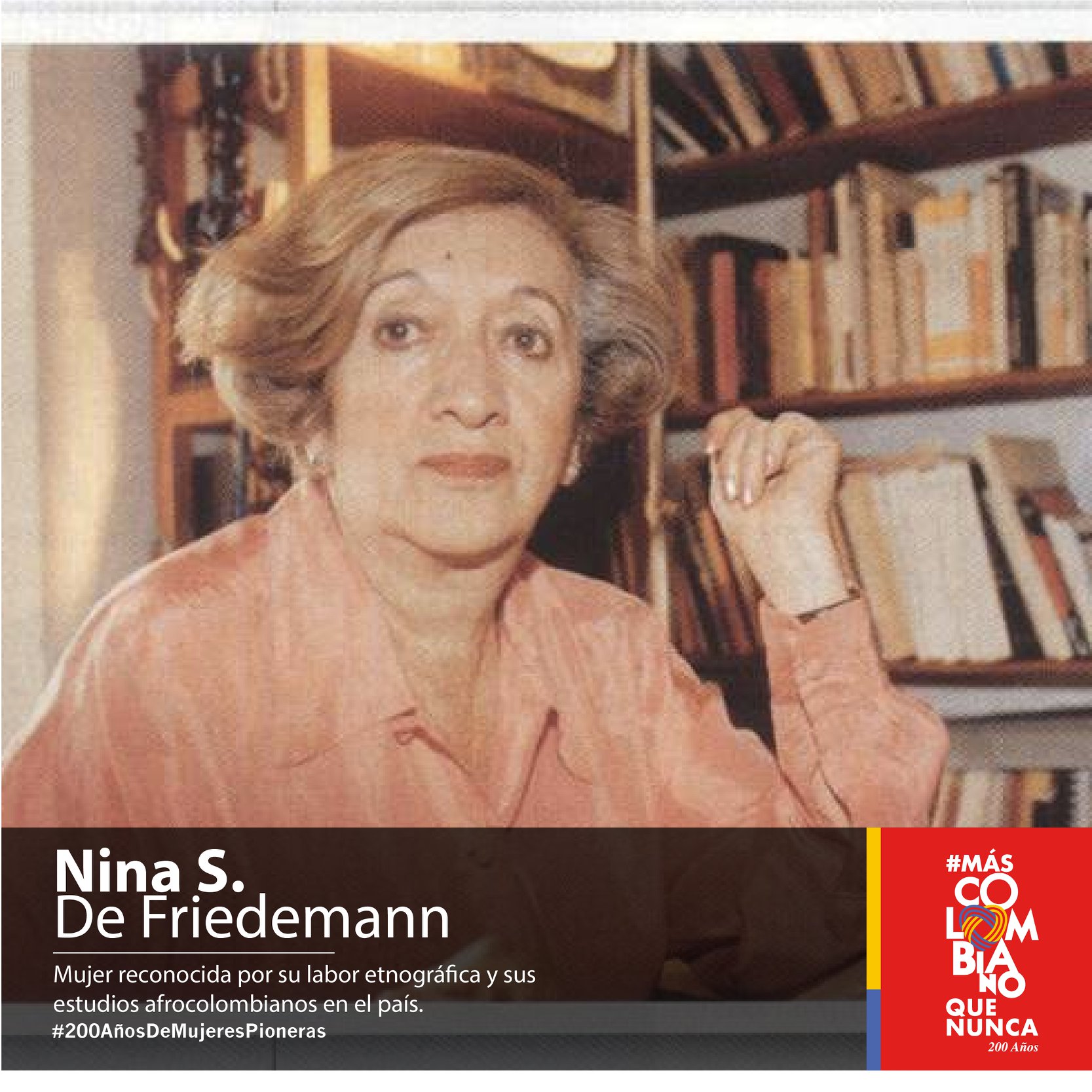

Nina S. de Friedemann (1930-1998), otra antropóloga, es pionera de los estudios afrocolombianos. Describió las memorias culturales de las poblaciones negras marginadas de la historia de Colombia. Documentó la diáspora africana obligada por la esclavitud, siglos de resistencia para hacer de la dignidad una costumbre. Valiéndose de fotos y filmaciones mostró los enlaces entre el medio físico y la cultura e historia negras de los litorales colombianos. Fiesta, folklor, gastronomía, costumbres, puentes culturales, herencia esclavista, oficios; todo lo que tiene que ver con resistencia y las huellas de africanía. ¡Cuánto le han dado las negritudes a la patria! Cuánta gloria y aportes en el deporte, en las letras, en las artes, en la academia, en la construcción de las ciudades, en el embarque y desembarque en los puertos, en la producción de alimentos, en la extracción de minerales, en los servicios médicos, en los puestos públicos, en las fuerzas militares. Nina abre el camino para profundizar el reconocimiento, respeto y acogida de nuestros hermanos afro descendientes.

Nina S. de Friedemann (1930-1998), otra antropóloga, es pionera de los estudios afrocolombianos. Describió las memorias culturales de las poblaciones negras marginadas de la historia de Colombia. Documentó la diáspora africana obligada por la esclavitud, siglos de resistencia para hacer de la dignidad una costumbre. Valiéndose de fotos y filmaciones mostró los enlaces entre el medio físico y la cultura e historia negras de los litorales colombianos. Fiesta, folklor, gastronomía, costumbres, puentes culturales, herencia esclavista, oficios; todo lo que tiene que ver con resistencia y las huellas de africanía. ¡Cuánto le han dado las negritudes a la patria! Cuánta gloria y aportes en el deporte, en las letras, en las artes, en la academia, en la construcción de las ciudades, en el embarque y desembarque en los puertos, en la producción de alimentos, en la extracción de minerales, en los servicios médicos, en los puestos públicos, en las fuerzas militares. Nina abre el camino para profundizar el reconocimiento, respeto y acogida de nuestros hermanos afro descendientes.

Todas las anteriores, destacadas mujeres colombianas, contribuyeron a abrir el camino a nuevos valores en la cultura colombiana, valores antagónicos a los antivalores sembrados centenariamente por las elites económicas y políticas. Destellaron en el firmamento social valores y prácticas de cooperación, solidaridad, empatía, tolerancia, respeto al distinto, resolución decente de conflictos, crítica constructiva, pedagogías, información veraz. Y apenas nos referimos a algunas de esas mujeres brillantes que honran a la mujer colombiana. Son muchas. Mencionemos de paso a otras dignas de los más merecidos homenajes: Marta Rodríguez (1933), pionera del cine documental antropológico en América Latina; Ángela Restrepo Moreno, microbióloga estudiosa de las enfermedades causadas por hongos; María Teresa Uribe de Hincapié, socióloga investigadora de las violencias regionales; las arquitectas y profesoras María Clara Echavarría, Cecilia Moreno y Zoraida Gaviria que propusieron democratizar la elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial, con el fin de hacer surgir ciudades que sirvan para el buen vivir, no ciudades dormitorios ni ciudades casinos ni ciudades parqueaderos ni ciudades gentrificadas.

Las mujeres colombianas han sido entonces bastiones en la construcción de la República, de la democracia, de la universidad, de las instituciones, de la economía industrial y agrícola, de los servicios, de los transportes, de las artes, de los deportes, del diseño urbanístico, de las luchas sociales, políticas, culturales y ambientales.

Las mujeres colombianas han sido entonces bastiones en la construcción de la República, de la democracia, de la universidad, de las instituciones, de la economía industrial y agrícola, de los servicios, de los transportes, de las artes, de los deportes, del diseño urbanístico, de las luchas sociales, políticas, culturales y ambientales.

La Doctora, psiquiatra y politóloga Carolina Corcho Mejía es continuadora de la labor que desarrollaron las mujeres empoderadas que la precedieron en la historia del país. Ella heredó, conquistó y desarrolló otros conocimientos y capacidades. Lideró la lucha política en pro de los derechos profesionales de los trabajadores de la salud y contra las orientaciones mercantiles de las EPS. También ha logrado construir un detallado diagnóstico sobre la salud de la salud en Colombia, acompañado de una propuesta de transformación del estado crítico en que se halla. Sus argumentos vehementes, sólidos y convincentes le han granjeado la simpatía de muchos colombianos que se sienten interpretados en su malestar por el saqueo institucionalizado que ha padecido el sistema de salud del país. Su posición firme, sin concesiones, enhiesta y valiente, le ha valido la satanización y animadversión de los opositores a cualquier postura de cambio en la administración y políticas públicas.

Además de dominar los temas sobre la adecuada atención médica a la población, también conoce a profundidad el asunto de la financiación del sistema de salud. Ha presidido organizaciones médicas nacionales y de mujeres latinoamericanas. Ha realizado investigación sobre psiquiatría. O sea, se ha dedicado a la promoción del bienestar integral de sus semejantes. La reforma que presentó al Congreso tocó la llaga de la crisis de la salud, solicitaba eliminar la intermediación de los recursos que el Estado enviaba a las EPS, por lo cual se ganó furibundas diatribas de los saqueadores de dichos recursos. Como Rubén Darío, Carolina pudo decir: “Cuando los perros ladran es señal que cabalgamos, Sancho amigo”. Sin embargo, el Presidente Petro se vio obligado a separarla del cargo ministerial para evitar su linchamiento, no sacrificarla y permitir calmar las turbulentas aguas. Carolina fue reservada para superiores gestas.

La tradición misógina que vincula lo débil y censurable a la mujer ha perdido terreno en la sociedad colombiana. En los libros quedaron aquellas sentencias antiguas que agradecían a los dioses haber nacido varón y no mujer (Tales de Mileto), que la mujer era apenas medio hombre incapaz de participar en el Ágora (Aristóteles), que quien no afronta la vida es una mujer (Séneca). Los acontecimientos de la historia subsiguiente demostraron que es todo lo contrario. Ser mujer significa portadora de vida, ser inteligente y propositiva, ser más fuerte que el hombre en situaciones límite. La mujer inspira al hombre guerrero, o para decirlo en los versos del poeta Vicente Huidobro:

Mujer el mundo está amueblado por tus ojos

Se hace más alto el cielo en tu presencia

La tierra se prolonga de rosa en rosa

Y el aire se prolonga de paloma en paloma

Faber Cuervo para La Pluma, 19-10-2024