Après les processus d’indépendance, les pays d’Amérique latine ont maintenu des économies agraires, avec une prédominance de grandes propriétés, de latifundia et de plantations, sous des structures de type « précapitaliste ». Ils ont construit des républiques oligarchiques, qui contredisaient les proclamations de démocratie, de liberté et d’égalité faites par les différentes Constitutions. Au cours du XIXe siècle, où le bipartisme prédominait, les libéraux représentaient la modernité et les conservateurs les héritages traditionnels. L’Argentine, le Brésil, le Mexique et, dans une certaine mesure, le Chili et l’Uruguay se sont distingués par leurs progrès économiques. Mais les autres pays d’Amérique centrale et du Sud ont continué à être à la traîne.

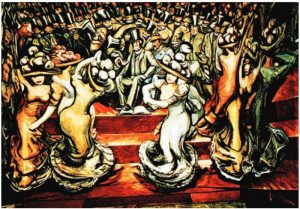

David Alfaro Siqueiros, Porfirio Díaz, Mexique, 1957

Le capitalisme latino-américain a pris son essor au cours du XXe siècle et dans la plupart des pays durant la seconde moitié du siècle. Des régimes tels que les populistes classiques (Lazaro Cárdenas, Getulio Vargas, Juan Domingo Perón), certains gouvernements radicaux ou révolutionnaires au Chili, en Uruguay ou en Équateur (Julianos, 1925), au Guatemala (1945) et en Bolivie (1952), tout en promouvant une certaine modernisation capitaliste, ont dû imposer des réformes pour surmonter les anciens régimes oligarchiques. Cet oligarchisme a été brutal sous des gouvernements tels que ceux de la dynastie Somoza (Nicaragua), des Duvalier (Haïti), A. Stroessner (Paraguay), L. Trujillo (République dominicaine) et des répressifs G. R. Pinilla (Colombie), M. Pérez Jiménez (Venezuela), F. Batista (Cuba), tous soutenus par des patrons, des oligarchies et, en outre, par le capital et les intérêts usaméricains.

Marines usaméricains pendant l’occupation du Nicaragua, 1932

Le développementalisme des années 1960 et 1970, qui a également répondu à l’extension de la guerre froide en Amérique latine pour empêcher toute réédition de la Révolution cubaine, a accéléré et consolidé la modernisation capitaliste définitive de la région. À cette époque, il n’y avait pas de place pour discuter et remettre en question le rôle interventionniste de l’État dans l’économie, les plans de développement, les réformes agraires, les investissements dans les services publics ou les grands travaux d’infrastructure, même avec le financement de la BID, les réglementations étatiques du système monétaire et financier, les règles commerciales, l’industrialisation de substitution des importations, le contrôle du commerce extérieur, les politiques sélectives sur les capitaux étrangers, ou les impôts directs et la redistribution des richesses. Il s’agissait de politiques dérivées de la pensée de la CEPAL (Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes de l’ONU), du programme Alliance pour le progrès, des influences des économies sociales construites en Europe dans la période de l’après-guerre et aux USA depuis le New Deal et de l’hégémonie théorique du keynésianisme. Dans les classes oligarchiques arriérées et aussi parmi les patrons en pleine croissance, tout cela sentait le « communisme ».

Mais ce développementalisme s’est même imposé avec des dictatures militaires anticommunistes, comme ce fut le cas en Équateur (1963) ou au Brésil (1964). Le « socialisme » péruvien sous le gouvernement du général Juan Velasco Alvarado (1968-1975) était une exception en raison de sa nature anti-oligarchique radicale ; le « nationalisme révolutionnaire » sous le général Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976) en Équateur, ainsi que le général Juan José Torres en Bolivie (1970-1971), également anti-oligarchique, étaient également exceptionnels ; mais le gouvernement de Salvador Allende et sa voie pacifique vers le socialisme au Chili (1970-1973) et le régime sandiniste au Nicaragua (1979-1990) furent aussi des exceptions temporaires.

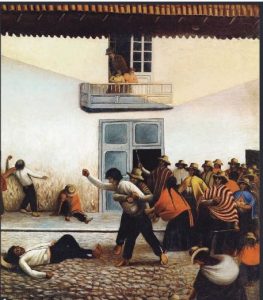

Mario Urteaga Alvarado, La rixe, Pérou, 1923

L’ « épuisement » du développementalisme a été inauguré au Chili par la dictature du général Augusto Pinochet (1973-1990), née du soutien patronal interne, de l’intervention usaméricaine à travers la CIA et du financement de plusieurs sociétés transnationales. Pendant plus d’un an, elle a encore suivi une certaine ligne développementaliste ; mais bientôt, avec l’incorporation du « Chicago boys » (un groupe d’économistes formés aux USA, qui ont adopté les thèses néolibérales de Milton Friedman, peu connu jusqu’alors), un nouveau modèle économique a vu le jour : libéralisation des marchés, abandon des réglementations étatiques sur la monnaie, les intérêts et le régime financier, garantie des activités privées, ouverture totale aux investissements de capitaux étrangers, suppression des contrôles sur le commerce extérieur, réforme du système fiscal, assouplissement des relations de travail, privatisation des entreprises et des services publics (sauf le cuivre), réduction des dépenses de l’État. Ces politiques étaient sans précédent et ont même précédé la « révolution néolibérale » qui a accompagné le gouvernement de Ronald Reagan aux USA (1981-1989), sous le l’ombrelle duquel la nouvelle économie chilienne a été promue et la dictature ouvertement protégée.

Le « miracle chilien » est devenu le modèle à suivre par d’autres dictatures anticommunistes en Argentine (J.R. Videla et successeurs, 1976 à 1983), au Brésil (avec des dictatures et des gouvernements pseudo-démocratiques, 1976 à 1983), le Brésil (avec des dictatures et des gouvernements pseudo-démocratiques depuis 1964), la Bolivie (H. Banzer, 1971-1978 et successeurs jusqu’en 1982), l’Uruguay (avec des dictateurs « civils » entre 1973 et 1985), qui avec le Paraguay de Stroessner, ont caractérisé le terrorisme d’État dans le Cône Sud de l’Amérique latine. Une situation similaire s’est produite dans plusieurs pays d’Amérique centrale, sous prétexte de lutter contre les guérillas de gauche.

Antonio Ruiz, Le nouveau riche, Mexique, 1941

La dictature de Pinochet a suscité l’admiration des bourgeoisies de la région, qui ont vu d’un bon œil comment le « miracle chilien » a servi à promouvoir les économies patronales, à obtenir une croissance rapide, à garantir les affaires, à transformer les investissements privés et leur rentabilité en paradis. En Équateur (la même chose s’est produite dans d’autres pays), les grands hommes patrons, les riches, les couches supérieures et les secteurs arrivistes des classes moyennes, dans les conversations privées, mais aussi en public, n’ont pas hésité à exhaler ce grand idéal : « ici aussi, il nous faut un Pinochet », disaient-ils. Avec l’effondrement du socialisme soviétique, le triomphe de la mondialisation transnationale et le dépassement des visions développementalistes, le néolibéralisme est devenu le rêve d’or des bourgeoisies latino-américaines dans les années 1980 et 1990.

Bien sûr, ce qui est « oublié » (ou occulté), c’est que le néolibéralisme, dans sa phase initiale, exigeait non seulement des États forts, dictatoriaux et autoritaires, mais aussi des politiques visant à balayer toute forme d’opposition au modèle. Le Chili de Pinochet a inauguré une extermination raffinée des « communistes ». L’armée de ce pays et du Cône Sud avait une longue histoire de formation technique et idéologique dans les centres et les bases de formation des officiers gérées par les USA. Ils avaient une « doctrine », celle de la « sécurité nationale », selon laquelle les « ennemis internes » sont ceux qui s’attaquent aux démocraties supposées déjà établies, à la tête desquelles se trouvent toujours les marxistes de toutes les couleurs possibles, suivis par les mouvements sociaux (ouvriers, paysans, indigènes, féministes, etc.) et les secteurs populaires qui, dans les conditions du capitalisme rentier latino-américain, ont toujours eu des raisons de réagir, de se mobiliser, de protester et de descendre dans la rue. Pour les responsables des États de sécurité nationale, il était facile de promouvoir la terreur internationale visant à liquider les « subversifs » dans tous les pays par le biais du « Plan Condor ».

Les violations des droits humains sont devenues une politique d’État. Dans tous ces régimes où le néolibéralisme a dû s’imposer, des milliers de personnes ont été forcées de disparaître, y compris des enfants et des personnes âgées ; des milliers d’autres ont été torturées et assassinées ; les prisons ont été remplies de persécutés, tandis que des milliers d’autres ont également réussi à fuir leurs pays respectifs pour sauver leur vie. Les rapports de l’ONU, ainsi que des principales organisations mondiales de défense des droits humains, ont confirmé les horreurs de la répression des États terroristes, bien que les chiffres officiels soient en deçà de la réalité. Aux USA même, le président Jimmy Carter (1977-1981) a été contraint de promouvoir une politique continentale des droits humains face à ce qui se passait dans différents pays. Le président équatorien Jaime Roldós Aguilera (1979-1981) était également un défenseur internationaliste des droits humains, et il y a des raisons de penser que sa mort, dans un accident d’avion comme celui qui a tué le général nationaliste panaméen Omar Torrijos (1968-1981), était peut-être liée au Plan Condor.

Les démocraties qui ont suivi ces régimes de terreur ont dû faire face à ces héritages, mais il n’a pas été facile d’établir les responsabilités, bien que plusieurs officiers militaires aient été traduits en justice en Argentine ou en Uruguay et un peu au Chili. De plus, la naissance des démocraties a coïncidé avec l’ère du néolibéralisme dans le monde. À la fin du XXe siècle, l’Amérique latine est en plein boom du « néolibéralisme » créole, avec ses résultats désastreux : enrichissement des élites, pouvoir patronal et détérioration des conditions de vie et de travail pour la majorité de la population. Il n’était plus nécessaire que ce néolibéralisme soit mis en œuvre par le biais d’États terroristes, mais par des « moyens démocratiques ». Mais ceci est un autre chapitre d’histoire.

Antonio Berni, Chômeurs ou chômage, Argentine, 1934

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Traduit par Fausto Giudice Фаусто Джудиче فاوستو جيوديشي

Source: Tlaxcala, le 10 mars 2021